الأوضاع السياسية لإسبانيا وتونس والدولة العثمانية

أواخر القرن 9ه/15م بداية القرن 10ه/16م

الأوضاع السياسية لإسبانيا وتونس والدولة العثمانية

أواخر القرن 9ه/15م بداية القرن 10ه/16م

الأوضاع السياسية لإسبانيا أواخر القرن 9ه/15م بداية 10ه/16م

أولاً: الوحدة الإسبانية

ثانيا: سقوط غرناطة 1492م

1) التوجه نحو غرناطة وإسقاطها

2) نتائج سقوط غرناطة وانعكاساتها

ثالثا: دوافع الغزو الإسباني لشمال إفريقيا

1) دينيًا

2) الدوافع العسكرية والسياسية

3) الدوافع الاقتصادية

4) دوافع إستراتيجية انتقامية

الأوضاع السياسية لتونس أواخر القرن 15م وبداية القرن 16م

اولا: التعريف بالدولة الحفصية وامتدادها الجغرافي

ثانيا: محطات في تاريخ الدولة الحفصية

1) الدولة الحفصية بين القوة والضعف

2) الدولة الحفصية في مرحلة الضعف

ثالثا: الغزو الإسباني للسواحل الحفصية

1) بجاية

2) طرابلس

3) جربة

الأوضاع السياسية للدولة العثمانية أواخر القرن 15م وبداية القرن 16م

أولاً: توسعات الدولة العثمانية في المشرق

1) الصراع مع الصفويين

2) الصراع مع المماليك

ثانيًا: توسعات الدولة العثمانية في جنوب أوروبا 1521-1532م

1)فتح بلغراد 1521م

2) فتح جزيرة رودس 1522م

3) فتح المجر وحصار فينا الأول 1521م والثاني 1532م

ثالثًا: الدولة العثمانية في شمال إفريقيا

1) دور الإخوة بربروس في الجهاد ضد الغزو الإسباني

أ-محاولة الاخوة بربروس تحرير بجاية

المحاولة الأولى: 1512م

المحاولة الثانية 1514

المحاولة الثالثة 1515م

2) تحالف الإخوة بربروس مع الدولة العثمانية

([1]) شبه الجزيرة الإيبيرية: يطلق على إسبانيا

والبرتغال هذا الاسم، يحيط بهذه الجزيرة البحر من الجهات الأربعة، أما الإيبيرية

فهي نسبة إلى أمة الإيبيري (Ibrere) أول من عمرت الجزيرة...للمزيد ينظر شكيب أرسلان: الحلل

السندسية في الأخبار والآثار الأندلس،3ج ، المكتبة التجارية الكبرى، ط1، فاس،

المملكة المغربية، 1936م، ج1، ص31.

([3]) هذه الكيانات تتمثل في مملكة البرتغال في

الجزء الغربي، ومملكة النفار، ومملكة غرناطة في الجزء الشرقي، ومملكة قشتالة،

ومملكة أرغون.. للمزيد ينظر: فيروز شوبان، عقاد تيزيري: الوحدة الإسبانية

وتأثيرها على سواحل شمال إفريقيا (1467-1535م)، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر

في التاريخ الحديث، إشراف: شدري معمر رشيد، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة،

2018/2019م ص09.

([4]) إلهام يوسف: دوافع الإحتلال الإسباني

للمغرب الأوسط 'الجزائر" ما بين 1505-1518م، في مجلة جامعة تشرين،

سلسلة الأدب والعلوم الإنسانية، ع11، (د.م.ن)، 15/01/2018م، ص337.

([5]) إسبانيا: إسبانيا شبه

جزيرة، تقع في الطرف الآخر البعيد من نهر الروم... للمزيد ينظر عبادة كحيلة: القطوف

الدواني في التاريخ الإسباني، دار الكتب المصرية، ط1، القاهرة، 1998م، ص11.

([6]) محمد زروق: الأندلسيون وهجراتهم إلى

المغرب خلال القرنين 16-17، إفريقيا الشرق، ط1، المغرب، 2014م، ص61.

([7]) فرديناند: من مواليد سوز

(1452-1516م)، تولى الملك سنة 1474م...للمزيد ينظر أسماء ابلالي: التحرشات

الإسبانية على السواحل الجزائرية خلال القرن 10ه/16م قراءة في الدوافع والنتائج،

في مجلة روافد، ع02، جامعة غرداية، 2017م، ص37.

([8]) إيزابيلا: ملكة قشتالة من

مواليد مدريد (1451-1504م)، عملت على إقامة محاكم التفتيش وتشجيعها لإبادة

المسلمين، ينظر: نفسه، ص37.

([9]) شوقي عطاالله الجمل: المغرب العربي

الكبير في العصر الحديث (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب)، مكتبة الأنجلو

المصرية، ط1، مصر، 1977م، ص77.

([10]) عبد الحميد بن زيان أشنو: دخول الأتراك

العثمانيين إلى الجزائر، مكتبة جواد سماعي، الجزائر، (د.س.ن)، ص13.

([12]) الشافعي درويش: علاقات الإيالات

العثمانية في غرب المتوسط مع إسبانية خلال القرن العاشر هجري السادس عشر ميلادي،

رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، إشراف: عمار بن خروف، جامعة

غرداية، 2010/2011م، ص20.

([13]) نبيل عبد الحي رضوان: جهود العثمانيين

لإنقاد الأندلس واسترداده في مطلع العصر الحديث، أطروحة مقدمة لنيل شهادة

دكتوراه في التاريخ الإسلامي الحديث، إشراف: محمد عبد اللطيف الجراوي، جامعة أم

القرى، المملكة العربية السعودية، 1987م، ص29.

([14]) غرناطة: (1233-1492)،

تأسست على يد محمد الأول الغالب بالله بن يوسف بن أحمد نصر في سنة 1237م، استولى

عليها محمد الأول، استمرت قرنين ونصف. لمزيد ينظر: إلهام

يوسف: المرجع السابق، ص338.

([15]) ستار حامد عبد الله العماري، عباس حسن

عيسى الجبوري: المستعمرات الإسبانية في إفريقيا، مجلة كلية التربية الأساسية

للعلوم التربوية والإنسانية، ع11، جامعة بابل، العراق، 2015م، ص526.

([16]) أحمد سالم: السيطرة العثمانية على الحوض الغربي للبحر المتوسط في القرن 16، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 2011م، ص71.

([17]) البابا ألكسندر السادس: من مواليد جاتيفا (JATIVA) في إسبانيا في سنة 1431م، أصبح بابا من سنة 1492 م إلى غاية 1503م، اشتهر بقسوته في تنظيم الحرب ضد المسلمين.. للمزيد ينظر: بسام العسلبي: خير الدين بربروس (الجهاد والبحر 1470ه/1547م)، دار النفائس، ط1، بيروت، لبنان، 1980م، ص59.

([18]) بادس: مدينة على سواحل البحر

الأبيض المتوسط، يسميها الإسبان "فليس دولاكومبر"، تقع بين جبلين شاهقين

قرب واد سحيق.. للمزيد ينظر حسن بن محمد الوزان الفاسي: وصف إفريقيا، تر: محمد حجي

و محمد الاخضر،2ج، دار الغرب الإسلامي، ط2، بيروت، لبنان ، 1983م، ج1 ، ص325.

([20])Fray

Diego de Hoédo, histoire des rois

d'Alger,

traduit par: DE Grammont

H.d , Adolphe

Jourdan Libraire-éditeur, Alger, 1881, p19.

([21]) شارلكان: (1500-1558م)، يعرف أيضًا بشارل الأول، والده ضون فليب وأمه ضونيا

خوانا، ولد في بلجيكا، وتولى عرش إسبانيا عام 1517م واستمر حتى عام 1556م. ينظر

محمد عبده حتامله: الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة دراسة شاملة، دائرة المكتبة الوطنية ، عمان، 2009م، ص999.

([22]) محمد السعيد بوبكر:

العلاقات السياسية الجزائرية الإسبانية خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن

عشر الميلادي (119-1206ه/1708-1792م)، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ

الحديث، إشراف: مختار حساني، المركز الجامعي، غرداية، 2010/2011م، ص41.

([25]) مريم بوخاوش: أثار سقوط الأندلس على

بلاد المغرب الأوسط 6-10ه/12-16م، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ

الإسلامي الوسيط، إشراف: مبارك بوطارن، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة،

الجزائر، 2014/2015م، ص59.

([26]) ج.س. كولان: الأندلس، تر: إبراهيم

خورشيد، عبد الحميد يونس وآخرون، دار الكتاب المصرية، 1980م، ص138.

([27]) أسماء بوشيخي: سقوط غرناطة (قراءة في

معاهدة التسليم)، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ السياسي والحضاري،

إشراف: محمد دلباز، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، 2016/2017م، ص09.

([29]) رحيمة بيشي: العلاقات السياسية

التونسية الإسبانية في أواخر الدولة الحفصية (898-982ه/1494-1574م)، رسالة

لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، إشراف شكيب بن حفري، جامعة غرداية،

2011/2012م، ص25.

([30]) واشنطن ايرفنغ: أخبار سقوط غرناطة،

تر: دهاني يحي نصري، مكتبة الانتشار العربي، (د.م.ن)، 2000م،ص402.

([31]) أبو عبد الله: هو ابن عائشة الحرة نعث

بالزغيب لأنه قليل الشعر، وعرف بالصغير للحقارة والتصغير لا لصغره، وهذا للتمييز

بينه وبين عمه الأكبر، سلم غرناطة للملكين الكاثوليكيين سنة 1492م. ينظر محمد

قموز، خالد زياولة: الهجرة الأندلسية وأثرها على المغرب الأوسط من القرن 16م

إلى 19م، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف: مهدية

طيبي، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2016/2017م، ص11.

([34]) المقري التلمساني: نفح الطيب في غصن

الأندلس الرطيب، تح: إيجان عباس،8مج، دار صادر، بيروت، 1968م، مج4، ص525.

([35]) الفيكونت دوشنو بريان، آربني سراج: خلاصة

تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة، (د.د.ن)، مصر، 1925م، ص4.

([38]) رامز إسماعيل الحلبي: عوامل سقوط

الأندلس (92ه/711م-798ه/1492م)، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ،

إشراف: يونس عبد العزيز الخالدي، الجامعة الإسلامية، 1436ه/2015م، فلسطين، ص198.

([39]) راغب السرجاني: قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط،2ج، مؤسسة اقرأ، ط1، القاهرة، 2011م، ج1، ص694.

([40]) الكاردينال خمينيس: ولد بقشتالة (1436-1517) عين أمين لسر المملكة 1492م، ثم كاهنا لطليطلة 1495م، ثم حاكما لقشتالة حتى وفاة الملكة 1504م، ثم رئيسا لمحاكم التفتيش (1506-1516) استولى على وهران سنة1509م اشتهر بقسوته الوحشية في إبادة المسلمين. ينظر بسام العسلي: المرجع السابق، ص45.

([41]) محاكم التفتيش: وردت محاكم التفتيش بتسميات

مختلفة باختلاف القائمين عليها، والمكتوين بنارها، فمحكمة التفتيش هي ديوان

للتحقيق، والسجن التابع لها هو البيت المقدس وذلك من جهة النصارى، والكفار هم رجال

محاكم التفتيش. ينظر محمد عبده حتامله: المرجع السابق، ص1097.

([43]) فتحي زغروت: العثمانيون ومحاولات انقاد

مسلمي الأندلس منذ سقوط غرناطة حتى الطرد النهائي (898-1115ه/1492-1609م)،

الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع، ط1، (د.م.ن)، 2012م، ص41.

([44]) محمد قشتيليو: حياة المورسيكوس الأخيرة

بإسبانيا ودورهم خارجها، مطابع الشويخ، ط1، تطوان، 2001م، ص29.

([45]) نجيب دكاني: الاحتلال الإسباني للسواحل

الجزائرية وردود الفعل الجزائري خلال القرن العاشر هجري 10ه السادس عشر ميلادي 16م،

رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف: ناصر الدين سعيدوني،

جامعة الجزائر، الجزائر، 2001/2002م، ص15.

([47]) عمر محمد الباروني: الإسبان وفرسان

القديس يوحنا في طرابلس، مطبعة ماجي، طرابلس، ليبيا، 1952م، ص05.

([49]) أحمد توفيق المدني: حرب الثلاثمائة سنة

بين الجزائر وإسبانيا 1492-1792م، الشركة الوطنية، الجزائر، (د.س.ن)، ص80.

([54]) عبد القادر فكاير: الغزو الإسباني

للسواحل الجزائرية وآثاره (910-1206ه/1505-1792م)، دار هومة، الجزائر، 2012م،

ص28.

([55]) دغموش كاميلية: قبائل الغرب الجزائري

بين الاحتلال الإسباني والسلطة العثمانية (1509-1792م)، رسالة لنيل شهادة الماجستير

في التاريخ الحديث، إشراف: محمد دادة، جامعة وهران، 2013/2014م، ص26.

([56]) يحي بوعزيز: الموجز في تاريخ الجزائر،

ديوان المطبوعات الجامعية،2ج، ط2، الجزائر، 2009م، ج2، ص08.

([58]) بغداد خلوفي: محاضرات في تاريخ الجزائر

الحديث، مستوى ثانية تاريخ عام، المركز الجامعي نور البشير، البيض،

2015/2016م، ص07.

([60]) فيصل محمد موسى: موجز تاريخ إفريقيا

الحديث والمعاصر، منشورات الجامعة المفتوحة، بنغازي، ليبيا، 1997م، ص72.

([64]) حسام الدين بوعيسي: القرصنة البحرية

وتأثيرها على المنطقة العربية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية

والعلاقات الدولية، إشراف: جلول شتيتور، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2012/2013م،

ص43.

([65]) إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثمانية

في التاريخ الإسلامي الحديث، مكتبة العبيكان، ط1، الرياض، المملكة العربية

السعودية، 1996م، ص66.

([66]) نورالدين عبد القادر : صفحات من تاريخ

الجزائر من أقدم عصورها حتى انتهاء العهد التركي، دار الحضارة، الجزائر،

2006م، ص61.

([67]) وليام سبنسر: الجزائر في عهد الرياس

البحر، تع: عبد القادر زبادية، دار القصبة، الجزائر، 2006م، ص34.

([68]) القرصنة: عرفت في بداية

القرن 16 بأنها إستراتيجية تسمح بشن الحملات، ثم اتسع نطاقها بعد ظهور الدولة

العثمانية، وتعددت اتجاهاتها خاصة في القرن 17...للمزيد ينظر: إبراهيم سعيود:

القرصنة المتوسطية خلال الفترة الحديثة القرصنة الإيطالية نموذجًا، مجلة

الواحات، قسم التاريخ، ع:11، جامعة غرداية، 2011م، ص149.

([69]) ناهد إبراهيم دسوفي: دراسات في تاريخ

إفريقيا الحديث والمعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2011م، ص07.

([72]) تُوْنُسِ: بالضم ثم السكون،

والنون تضم وتفتح، وتكسر، وهي مدينة كبيرة محدثة بإفريقية على ساحل بحر الروم،

وكان اسم تونس في القديم ترشيش، وهي الآن قصبة بلاد إفريقية. ينظر: الياقوت

الحموي: معجم البلدان،5 مج، دار صادر، بيروت، لبنان ،(د.س.ن)، مج2، ص60.

([73]) البارون الفونص روسو: الحوليات

التونسية منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر، تر وتح: محمد عبد الكريم

الوافي، جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، ص83.

([75]) أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الشماع: الأدلة

البينية النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، تح وتق: الطاهر بن محمد المعموري،

الدار العربية للكتاب، 1984م، ص84.

([76]) عائشة رحماني، مريم

رحماني: الحركة العلمية في الدولة الحفصية (625-981ه/1277-15774م)، رسالة

لنيل شهادة الماجستير في التاريخ العام، إشراف: خالدي مسعود، جامعة قالمة،

2016/2017م، ص18.

([77]) قسنطينة: تقع بين تيجس

وميلة ، فيها آثار وبها أسواق وتجار، وأهلها مياسير ذو أحوال وأموال ومعاملات

للعرب. ينظر: محمد عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار معجم

جغرافي مع فهارس شاملة، تح: إحسان عباس، ط1، مكتبة لبنان، بيروت، 1975م، ص480.

([79]) طرابلس الغرب: مدينة قديمة

فينيقية، احتلها القرطاجيون سنة 795ق. م، وهي أحد المراكز الفينيقية التي أنشأوها

على الساحل الإفريقي، يقال أنها أنشئت زمن قرطاجنة. ينظر: الطاهر أحمد الزاوي: معجم

البلدان الليبية، ط1، مكتبة النور، طرابلس، ليبيا، 1968م، ص23.

([80]) عنابة: مدينة عتيقة

بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط على بعد نحو مائة وعشرين ميلا غربا، وكانت

تسمى قديما أوربونة. ينظر: الحسن محمد الوزان الفاسي: المصدر السابق، ج2،

ص61.

([81]) بجاية: قاعدة الغرب

الأوسط، وهي مدينة عظيمة على ضفة البحر، وفي بجاية موضع يعرف باللؤلؤة، وهو أنف من

الجبل قد خرج في البحر، متصل بالمدينة فيه قصور من بناء ملوك صنهاجة في غاية

الحسن. ينظر: محمد عبد المنعم الحميري: المرجع نفسه، ص ص80-81.

([82]) تدلس: (دلس) مدينة

عتيقة بناها الأفارقة على بعد نحو تسعة وثلاثين ميلا من شاطئ البحر المتوسط. ينظر:

الحسن محمد الوزان الفاسي: المصدر نفسه،ج2، ص42.

([83]) ورقلة: (ورتلة) مدينة

أزلية بناها النوميديون في صحراء نوميديا، ويوجد في ضواحيها عدة قصور وعدد لا يحصى

من القرى. ينظر: نفسه، ج2، ص181.

([85]) جميلة مبطي المسعودي: المظاهر الحضارية

في عصر دولة بني حفص منذ قيامها سنة 261ه وحتى سنة 893ه، رسالة لنيل شهادة

الماجستير في التاريخ الإسلامي، إشراف: المنسي محمود عاصي، جامعة الجزائر، 1461ه/2000م، ص63.

([87]) محمد الهادي

الشريف: تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، تح: محمد

الشاوش، محمد عجينة، دار سراس، ط 3، تونس، 1993م، ص53.

([88]) بلاد الجريد: يمتد هذا الإقليم

من تخوم بسكرة إلى تخوم جزيرة جربة، ويبعد جزء كبير منه عن البحر المتوسط كقفصة،

وهذه البلاد شديدة الحرارة وكثيرة الجفاف. ينظر: الحسن بن محمد الوزان الفاسي: المصدر

السابق، ج2، ص137.

([89]) الزاب: يقع هذا الإقليم

في وسط مفازات نوميديا، ويبتدئ غربا من تخوم مسيلة ويحده شمالا جبال مملكة بجاية،

ويمتد شرقا إلى بلاد الجريد، وجنوبا إلى المفاز. ينظر: نفسه،ج2، ص138.

([90]) محمد

بن عبد القادر : تحفة الزائر في مآثر عبد القادر وأخبار الجزائر،2ج،

الإسكندرية، 1903م، ج1، ص ص59 60.

([92]) ابي عبد الله محمد بن ابراهيم المعروف بالزركشي: تاريخ

الدولتين الموحدية والحفصية، تح: محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، ص44.

([93]) تلمْسانٍ: بكسرتين وسكون

الميم، وسين مهملة، وبعضهم يقول تِنِمسان، بالنون عوض اللام، وهي عبارة عن مدينتان

متجاورتان مسورتان، بينهما حجر، إحداهما قديمة وأخرى حديثة، والحديثة اختطها

الملثمون ملوك المغرب واسمها تافرزت، يسكنها أصحاب السلطان، والقديمة أقادير

يسكنها الرعية. ينظر: الياقوت الحموي، المرجع السابق، مج2، ص44.

([96]) روبار برنشفيك: تاريخ

إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 ّإلى نهاية القرن 15، تر: حمادي الساحلي،

2ج، دار الغرب الإسلامي، ط1، بيروت، لبنان، 1988م، ج2، ص39.

([97]) M.L. Tarizzae :Early

arab coins of Tunisia the hafsid )627-982AH

/1230-1574

AD), Oriental numismatic society

information, No:22,

Janoury1980,p02.

([100]) محمد بن عميرة،

لطيفة بشاري بن عميرة: تاريخ بجاية في ظل مختلف الأنظمة السياسية في عهد

القرطاجيين إلى عهد الأتراك العثمانيين، دار الفاروق، ط1 ،الجزائر، 2015م،

ص289.

([101]) محمد بن ابي القاسم

الرعيني القيرواني المعروف بابن أبي دينار: المؤنس في أخبار إفريقية وتونس،

مطبعة الدولة التونسية بحاضرتها المحمية ،ط1، تونس، 1869م، ص150.

([102]) طاهر تومي: علاقات

الإيالات المغاربية العثمانية مع إسبانيا ما بين 1520-1792م، أطروحة لنيل

شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف: عبد القادر صحراوي، جامعة جيلالي

اليابس، سيدي بلعباس، 2018/2019م، ص45.

([103]) جربة: بالفتح ثم

السكون، والباء موحدة خفيفة: قرية بالمغرب لها ذكر كثير في كتاب الفتوح، وجربة بكسر

الجيم، هي جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس، يسكنها البربر. ينظر: الياقوت

الحموي: المرجع السابق،مج2، ص118.

([105])Ernest Mercier: Histoire de l'Afrique

septentrionale,3T, Ernest le Lerroux

éditeur, Paris 1891, T3, p6.

([106]) محمد سهيل طقوش: تاريخ

الدولة العثمانية من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، دار النفائس ،ط3،

بيروت، لبنان، 2013م، ص221.

([109]) صالح كليل: سياسة خير الدين في مواجهة

المشروع الإسباني لاحتلال المغرب الأوسط، رسالة لنيل شهادة الماجستير في

التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف: علي أجقو، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة،

2006/2007م، ص50.

([110]) بيدرو نافارو: قائد إسباني، قاد

حملة على وهران عام 1509م وأخرى على مدينة طرابلس الغرب وبجاية عام

1510م....للمزيد ينظر: أسماء ابلالي: المرجع السابق، ص44.

([117]) رابحة محمد خيضر:

دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني1500م، في مجلة أبحاثكلية التربية

الأساسية ، ع2، جامعة الموصل، 23-24 ماي 2007، ص 109.

([118]) عبد الله محمد بن

خليل بن غلبون الطرابلسي: تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس

وما كان بها من الأخبار، تع: الطاهر أحمد الزاوي، المطبعة السلفية ،القاهرة،

1349ه، ص92.

([119]) أحمد بك النائب

الأنصاري: المنهل العذب

في تاريخ طرابلس الغرب،2ج، مكتبة الفرجاني، ليبيا، (د.س.ن)، ج1، ص185.

([121]) ايتوري روسي: طرابلس

تحت حكم الإسبان وفرسان مالطا، تر: خليفة محمد التليسي، المنشأة العامة لنشر

والتوزيع والاعلام ، ط1، طرابلس، ليبيا، 1969م، ص18.

([122]) جمال هاشم أحمد

الذويب: تثبيت الحكم العثماني في طرابلس الغرب، المؤتمر الدولي الأول حول

الدراسات العربية، جامعة الشريف علي

الاسلامية ،بروناي، 2011م، ص335.

([123]) شارل فيرو:الحوليات

الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي، تر و تع: د. محمد عبد الكريم

الوافي، جامعة قار يونس، ط3، بنغازي، 1994م، ص77.

([124]) يوسف بن أحمد الباروني: جزيرة جربة في

مواكب التاريخ، تح: سعيد بن يوسف الباروني، جربة، 1998م، ص42.

([125]) مصطفى عبيد: طرابلس الغرب من الاحتلال

الإسباني إلى دخول العثمانيين 1510-1551م، في مجلة الآداب والحضارة الإسلامية،

كلية الآداب والحضارة الإسلامية، ع18، قسنطينة، الجزائر، جانفي 2015م، ص326.

([130]) ايتوري روسي: ليبيا منذ الفتح العربي

حتى سنة 1911، تر: خليفة التليسي، الدار العربية، ط1، 1974م، ص178.

([133]) محمد العروسي المطوي: السلطنة الحفصية

تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،

1986م، ص665.

([134]) نايف عيد السهيل: العلاقات

السياسية بين العثمانيين والصفويين منذ قيام الدولة الصفوية حتى معركة جالديران

(907-920ه/1502-1514م)، مركز البحوث والدراسات التاريخية، كلية الأداب،

القاهرة، 2009م، ص11.

([135]) سليم الأول: هو ابن بايزيد

الثاني، ظهر اسمه في التاريخ حينما عين أبوه أخاه الأكبر أحمد وليا للعهد، هذا ما

أدى إلى نزاع بينهم انتهى هذا النزاع بخلع والده عام 1512م واستولوا على

الحكم...للمزيد ينظر: مجهول: الدر

المصان في سيرة المظفر سليم خان، تح: هانس أرنست، دار إحياء الكتب العربية،

(د.م.ن)، 1962م، ص ص 08- 09.

([136]) علي محمد محمد

الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار التوزيع والنشر

الإسلامي، (د.م.ن)، 1421ه/2001م، ص176.

([137]) محمد أحمد الثقفي:

زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة، رسالة لنيل شهادة

الماجستير في التاريخ الحديث، إشراف: يوسف علي رابع الثقفي، جامعة أم القرى،

المملكة العربية السعودية، 2010/2011م، ص14.

([138]) الشاه إسماعيل: هو مؤسس الدولة

الصفوية في إيران... للمزيد ينظر: موسى بن محمد آل هجاد الزهراني: الدولة الصفوية

الاثني عشرية، النشأة، والآثار، وعوامل الإنهيار، دار الدراسات العلمية،

المملكة العربية السعودية، 2016م، ص12.

([139]) خليل اينالجيك: تاريخ

الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، تر: محمد الأرناؤوط، دار المدار

الإسلامي، ط1، لبنان 2002م، ص54.

([141]) إسماعيل أحمد ياغي: العالم العربي في

التاريخ الحديث، مكتبة العبيكان، ط1، الرياض، المملكة العربية السعودية 1418ه/1997م، ص17.

([144]) محمد دراج: الدخول العثماني إلى

الجزائر ودور الإخوة بربروس (1512-1543م)، شركة الأصالة للنشر، ط3، الجزائر،

2015، ص23.

([145]) فاضل بيات: الدولة

العثمانية في المجال العربي دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق

والمصادر العثمانية حصرًا مطلع العهد العثماني أواسط القرن التاسع عشر، مركز

دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، 2007، ص129.

([149]) رزيقة قرشي، حنان نعلامن: السياسة

الخارجية للدولة العثمانية خلال عهد

السلطان سليم الاول (918-926ه/1512-1520م)،مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ

الحديث والمعاصر، إشراف: محمود تركية، جامعة الجيلالي بونعامة ، خميس مليانة

،2016/2017م، ص51.

([152]) ابو البركات الثاني: هو محمد أبي بركات

الهاشمي تولى منصب أمير مكة عام 1497م إلى غاية 1525م. ينظر: رزيقة قرشي: حنان نعلان:

المرجع السابق ،ص54.

([156]) سليمان القانوني: ولد في أول شعبان

900ه/1495م، تولى الحكم في 4 شوال 927ه/1521م اجتهد في نفي الزنادقة والمبتدعين في

الدين، مآثره في الأعمال الخيرية لا تحصى كبناء المساجد والمدارس... للمزيد ينظر:

إبراهيم بك حليم: التحفة الحلمية في تاريخ الدولة العلية، مطبعة ديوان عموم

الأوقاف، ط1، (د.م.ن)، 1323ه/1905م، ص ص 85، 95.

([158]) يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية،

تر: عدنان محمود سليمان، 2مج، مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، 1988م، مج1، ص261.

([160]) فرسان القديس يوحنا: نشأت هذه المنظمة

أثناء الحروب الصليبية من شخص يدعى جيرارد (Girard)، هدفها خدمة المسيحيين ... للمزيد ينظر: جمال هاشم

أحمد الذويب: المرجع السابق ، ص355.

([163]) علي محمد محمد الصلابي :المرجع السابق

، 202.

([164]) فتيحة العمري، مليكة شوانية: التوسع

العثماني في البلقان في عهد سليمان القانوني 1520-1566م، مذكر لنيل شهادة

الماستر في التاريخ الحديث، إشراف: عائشة حسيني، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة،

2017/2018م، ص48.

([165]) سهل موهاكس: يقع بالقرب من

نهر الدانوب في المجر... للمزيد ينظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات

العثمانية، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط3، الرياض، المملكة العربية السعودية،

1421ه/2000م، ص219.

([166]) لويس الثاني: ولد في بودا سنة

1506م، تولى عرش المجر وبوهيميا سنة 1516م، قتل في معركة موهاكس ضد العثمانيين.

ينظر: فتيحة العمري، مليكة شوانية: المرجع نفسه، ص35.

([167]) رافع محمود العثماني: تاريخ الدولة

العثمانية، تر: بشر السباعي، دار الفكر، ط1، القاهرة، 1992م، ص220.

([174]) Moulay

Belhamissi : Marine et marins d’Alger (1518-1830), Tome,I,

bibliothèque nationale d’Algérie, Algérie, 1996,p35.

([176]) الإخوة بربروس: نشأ

هؤلاء الإخوة في جزيرة (مدلي) من بحر الأرخبيل، من أب تركي يعقوب بن يوسف الذي تزوج

من احدى بنات هذه الجزيرة فأنجبت له أربع أبناء: إسحاق وعروج وخضر وإلياس، اختار

الابن الأكبر العلم والمعرفة، أما باقي الإخوة فاختاروا البحر ميدانا لهم، وقع

عروج في الأسر لمدة سنتين وعندما تمكن من الفرار أكرمه كوركود ابن السلطان (بيازيد)

بسفينة وبعثه غازيًا إلى إيطاليا فتمكن من جمع غنائم كثيرة ومن ثم توجه إلى البحر

الأبيض المتوسط، فالتقى مع أخيه خضر، هذا الأخير اقترح عليه الأندلسون بتغيير اسمه

إلى خير الدين، وأطلق عليهم النصارى اسم بربروس... للمزيد ينظر: بسام العسلي:

المرجع السابق، ص ص 27، 28. وأيضا ينظر: خير الدين بربروس:مذكرات خير الدين بربروس، تر: محمد دراج،

شركة الأصالة، ط1، الجزائر، ص ص 21، 22.

([177]) مخطاري عبد المؤمن: الصراع العثماني

الإسباني في الحوض الغربي للمتوسط خلال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر،

مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف: عبد الكريم شباب،

جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، 1434ه/2019م، ص36.

([179]) حلق الواد: استمدت اسمها من كونها لسانا

بحريا يصل تونس بالبحر ، وتفصله مرتفعات عن قرطاج ..للمزيد ينظر : ج.أو .هابنسترايت

: رحلة العالم الألماني ج.هابنسترايت الى الجزئر وتونس وطرابلس (1145ه-1732م)،تر:

ناصر الدين سعيدوني ، دار الغرب الإسلامي، تونس،

(د.س.ن)، ص 114.

([180]) عزيز سامح التر: الأتراك العثمانيون في

إفريقيا الشمالية، تر: محمود علي عامر، دار النهضة العربية، 1409ه/1989م، ص42.

([182])Henri.D.De

Grammant, Histoire D’Alger sous la domination Turque (1515-1830),

Ernest Leroux, Editeur, Paris,

1887, p3.

([183]) عيسى الحسن: تاريخ العرب من بداية

الحروب الصليبية إلى نهاية الدولة العثمانية، مكتبة الأهلية، ط1، الأردن،

2008، ص509.

([185]) محمد لعباسي: أعمال خير الدين بربروس

العسكرية في الجزائر من خلال مخطوط خبر قدوم عروج رايس إلى الجزائر وأخيه خير

الدين لمؤلف مجهول من سنة 918ه/1512م إلى سنة 953ه/1546م، رسالة لنيل شهادة

الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية، إشراف: الجيلالي سلطاني، جامعة وهران،

2005/2006م، ص40.

([186]) حورية خداس، فتيحة صحراوي: تحرير وهران

1792م، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، (د.م)، جامعة

الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2017/2018م، ص16.

([190]) مبارك محمد الهلالي

الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مكتبة النهضة الجزائرية،3ج،

الجزائر، 1964م، ج3، ص36.

([191]) يحي بوعزيز: علاقات

الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوروبا 1500-1830، دار البصائر، الجزائر،

2009م، ص35.

([195]) سالم التومي: حكم الجزائر سنة

1510م، ينتمي إلى قبيلة الثعالبة فرع بني تومي...للمزيد ينظر: كورين شوفالييه: الثلاثون

سنة الأولى لقيام دولة الجزائر 1510-1541م، تر: جمال حمادنة، ديوان المطبوعات

الجامعية، الجزائر، 2007م، ص23.

([196]) عمار بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر

من البداية ولغاية 1962، دار الغرب الإسلامي، ط1، لبنان، 1997م، ص53.

([197]) حنيفي هلايلي: بابا عروج وبدايات تأسيس

الدولة الجزائرية الحديثة، ندوة علمية حول المجتمع والدولة في تاريخ الجزائر

الحديث والمعاصر، جامعة وهران، 28 أفريل 2016م، ص09.

([199]) عبد الرحمن بن محمد الجيلالي: تاريخ

الجزائر العام،2مج، دراسة مكتبة الحياة، ط2، بيروت، 1385ه/1965م، مج2، ص222.

([201]) عمار بن خروف: العلاقات بين الجزائر

والمغرب (963-1069ه/1517-1659م)، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ

الحديث، إشراف: ليلى الصباغ، جامعة دمشق، 1403ه/1983م، ص26.

([202]) عائشة جميل: الجزائر والباب العالي من

خلال الأرشيف العثماني 1520-1830م، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث

والمعاصر، إشراف: صحراوي عبد القادر، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس،

2017/2018م، ص40.

([204]) محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيلاني بن

رقية التلمساني: الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود

الكفرة، تع: خير الدين سعيدي، أوراق ثقافية، ط1، الجزائر، 2007م، ص107.

([1])مريم بوخاوش: المرجع السابق، ص462.

الملحق

رقم (02):

الدولة

العثمانية والإمبراطورية الإسبانية([1]).

الملحق رقم(03):

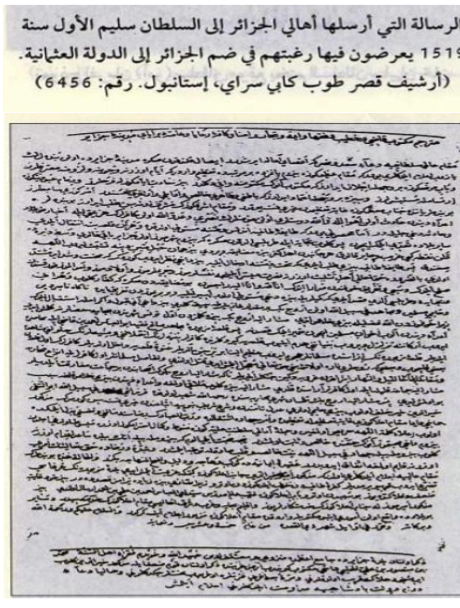

الرسالة التي أرسلها أهالي

الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1511م يعرضون فيها رغبتهم في ضم الجزائر إلى

الدولة العثمانية (أرشيف قصر طوب كابي سراي، إستانبول رقم: 6456) ([1]).

([1]) خير الدين بربروس: المصدر السابق، ص112.

إرسال تعليق